对偶既是中国文学的一种修辞手法,也是中国传统文化中普遍存在的现象。从文学、绘画、书法到园林、建筑、陈设以及装饰,对偶构成了中国人的基本审美图式。在传统造园中,对偶的运用业已引起学者的广泛关注,但以往的园林研究受西方空间理论的影响,多从视觉关系的角度探讨对偶的价值。而作为一种具有普遍性的文化观念和审美法则,园林设计中的对偶不仅是一种视觉处理的手法,更关涉到审美图式和价值判断。由此可见,对偶在传统园林设计中从宏观到微观各个层面一以贯之,是处理和解决具体问题行之有效的方法。

20世纪50—60年代,中国古典园林研究引入了西方现代主义空间概念和分析方法,取得了丰硕的成果。一方面,西方的“构图原理”用于解释造园手法,以形式美法则赋予传统造园以科学的解释;另一方面,“时间—空间”理论一定程度上契合了中国传统造园中的“步移景异”,中国古典园林代表了一种动态观看的经验模式,并支持了一种将空间视为视点和观看路线的动态组合方法。[1]不管是“构图原理”还是“时间—空间”理论,本质上都是基于视觉关系的分析来解读园林,这种分析和解读方法一直影响到当下的园林研究。近代建筑理论对我国传统造园研究的价值毋庸置疑,但也应当看到我国古典园林和西方建筑不同的文化源流,亦不应当把适合于西方建筑的理论体系原封不动地套在中国古典园林的头上。[2]

运用西方空间理论来研究园林,“对景”是一个重要的概念。童寯先生在1963年出版的《江南园林志》以“疏密得宜、曲折尽致、眼前对景”来概括园林的三重境界。[3]刘敦桢先生在《苏州古典园林》谈到:“苏州古典园林通常在重要的观赏点有意识地组织景面,形成各种对景,但不同于西方庭园的轴线对景方式,而是随着曲折的平面,步移景异,依次展开。”[4]学界前辈认识到了“对景”在中国古典园林中的重要意义,并且看到了中西方“对景”的差异。“对景”作为古典园林研究的一种方法和成果,强调一种固定的观看方向,对“对景”的过分关注容易让我们的研究仅仅停留在视觉维度而不能深入和延展。

如果跳出视觉分析的羁绊,从空间叙事的角度考察传统园林,会发现很多现象用“对偶”来理解更为恰当。对偶是传统园林设计中一个更为深层和有待讨论的概念。园林中的对偶作为一种文学修辞的借用,既是一种独特的形式,又是一种具有特殊意味的叙事方式。

1 中国传统文化中对偶的普遍性

对偶作为文学中的修辞手法,是汉语的一大特色。汉语的对偶讲究形、音、义三者俱对,字数相等、句法相似、平仄相对、意义相关,并且有一套严格的对偶法则。[5]从南北朝的骈体文、唐宋的律诗和绝句,到明清章回体小说的目录,对偶在文学表达中广泛使用。南朝文学理论家刘勰对对偶做了系统的分类和研究,在其著作《文心雕龙·丽辞》中将对偶分为“言对—事对”“正对—反对”两组四种类型:“言对者,双比空辞者也;事对者,并举人验者也;反对者,理殊趣合者也;正对者,事异义同者也。”四种对偶所用之处各有不同,优劣高下自可相比:“言对为易,事对为难,反对为优,正对为劣……是以言对为美,贵在精巧;事对所先,务在允当。”[6]可见,对偶在具体应用过程中生发了不同层次的趣味。文学上修辞手法的严格工整,直观地呈现了对偶的形式法则,在审美上形成了独特的形式感,这种形式感在不同的艺术门类延伸发展,演变出各自的表达方式和解决问题的方法。

绘画理论中的对偶手法则更为抽象,利用虚实、对比、衬托的手法构成图像中不可言传的意境。清代书画家笪重光《画荃》讲到:“空本难图,实景清而空景现;神无可绘,真境逼而神境生。位置相戾,有画处多属赘疣;虚实相生,无画处皆成妙境。”[7]在画家的眼中,实景与空景、真境与神境分别构成了对偶关系,成为绘画中尤需关照的内容。这种抽象关系上的对偶,需要基于文化理解进行解读,在解读的过程中为观者提供评品画作的新趣味。

宋徽宗的《瑞鹤图》是对偶在绘画中运用的造极之作。《瑞鹤图》在整体构图上以一条中轴线将画面分为左右两部分,二十只鹤在画面上的布局最为精妙,不论是从头尾朝向看,还是从飞翔态势看,左右十只鹤总能找见对应关系,或单只成对,或组群成对,无一例外。进一步分析,鹤的数量和形态虽然对称,但若细察,却发现鹤的位置、方向、颈部姿态存在微妙的差异,总体上形成一种盘旋周转的动势,既沉稳庄重,富官家气象,又不失灵动,具隽雅之韵,形成了一种更为生动的氛围。(图1)画面中二十只鹤仿佛听到了美妙的乐曲而凌空起舞,徽宗在御题中所言“如应奏节”正是对此妙景的生动概括。从中我们可以看到,对偶作为构图技巧,利用有限的语言和易于控制的布局,在静态画作中展现了流动的平衡感。对偶作为一种形式法则,尤其是在视觉体系里,为绘画提供了新维度,极大地拓展了作品的丰富性。中正安然的沉稳气势之内,形成跃然活泛的生动气韵。

图1.《 瑞鹤图》对偶分析

书法中的对偶则有更为精到的考量,处理对称结构的字(日、东、西、雨等字)和二叠字(朋、林、竹、羽等字)时,多考虑对称两部分字体的微妙差异,借此避免字体的呆板,使得结体构字变化生动。明代书法家李淳认为,左右对称结构的字,应左窄右宽、左小右大、坐收右敛。[8]除了单字书写时的对偶,在章法方面对偶的使用则更为有效,字行、纵横、布白左右顾盼,疏密相间。中国书法的对偶范畴内部不是对立的,而是相反两极相互作用的结果。[9]对偶的实效除了为静止的文字蓄力以求姿态有势,同时,赋予那些笔画并不均衡的文字以平衡感和稳定感。对偶成为一种调节的手段,避免趣味走向两极。

此外,对偶在城市规划、建筑设计、装饰艺术、日常陈设、器物造型等方面普遍应用,构成了中国传统文化的显著特征。《周礼·考工记》记述了营建国都的规制:“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,前朝后市。”[10]以此规制,国都规划呈现典型的对偶形态。左祖右社是中国古代礼制思想的体现,同时也说明对偶美学与礼制思想在形式层面的契合。北京城的规划布局运用对偶的手段来表达封建礼制思想,形式上的对称和内容上的对偶被用到了整个皇城的几乎每一个空间,大到城市规划层面的天坛与地坛,中到建筑布局层面的太庙与社稷坛、文华殿与武英殿,小到每一座建筑的平面与立面,都有对偶来控制着空间形态的塑造和美学意向的展现。此外,寺庙的钟楼与鼓楼、民居的东西耳房与东西厢房,甚至陵寝的空间格局,处处可见对偶的使用。王府宅院大门前的石狮子,一左一右,看似对称雷同,实则雌雄有别,神态各异。中国古代建筑装饰从内容题材到工艺做法,无不受对偶思想的影响。装饰纹样中“龙—凤”“山—水”等总是成对出现,意义表达则体现在“福—寿”“忠—孝”“家—国”等一系列成对的概念上。上升到技术哲学则形成了“道—器”“天—人”等辩证逻辑和造物思想。由此可见,对偶在中国传统文化体系中具有非常广泛的普遍性,对偶构成了中国人潜意识之中的审美法则和表达方式。

2 对偶:中国人的审美图式

“对偶”不同于“对称”,并非局部的镜像。从意义表达来说,对称是信息的“复制”,减半信息的叠用强调由轴线引领的静止的平衡;而“对偶”虽包含有“对称”的基本形式,但更重要的是对立面之间的差异和运动。

对偶的形成首先要建立在“成对”这个概念之上,并非所有的事物之间都可以任意组合,构成对偶的意向,“成对”的概念避免了对偶的泛化。“成对”包含了几层含义:首先,事物相当才能成对,过于悬殊的概念很难达成对偶的意向;其次,对偶双方要有类的约束,“来鸿对去燕,宿鸟对鸣虫”[11];再者,对偶双方有共同的基础或共同的语境。“成对”的信息暗示了对偶双方之间的关联,这种超出对立关系的结构勾勒了一个对立而又统一的完整系统。

对偶的哲学基础来自于中国人的“二元思维”。《易经》载“易有太极,是生两仪”[12],《庄子》曰“一盛一衰,文武伦经;一清一浊,阴阳调和,流光其声”[13]。“二元”思维方式在中国人的意识深处形成了解读世界的基本方法,这种方法强调从“阴阳”“正反”两方面来界定事物。“二元思维”一方面呈现了一种基于“对”的“二元补称”的概念,另一方面形成了基于“中正”的审美。

中国人自古讲求以“中”为贵、以“正”为美,“中正”构成了中国人的审美图式。但是“中正”不能自发形成,脱离相应的参照系,“中正”无从谈起。而这种参照则由“对”来实现。“对”构成了一副位置坐标,暗示了“中”的存在,“中”的呈现需要“对”的支撑。对偶的事物通过“奇正之道”形成一种运动趋势,构成“活”的生命形态。中国人的审美图式中构成“对”的两方面要素不是完全对等的“镜像”和“复制”,所“对”之物在属性或形态上需具备一定的差异,这种“同中求异”的微妙操作最终形成了“中正”之外更为丰富的内容,也即“奇正之道”。一味地强调中与正,显然会流于呆板,而奇正结合则让事物气韵生动。[14]

所谓奇正之道,刘勰的《文心雕龙·定势》有精辟的解读:“然渊乎文者,并总群势,奇正虽反,必兼解以俱通;刚柔虽殊,必随时而适用。若爱典而恶华,则兼通之理偏,似夏人争弓矢,执一不可以独射也;若雅郑而共篇,则总一之势离,是楚人鬻矛誉楯,两难得而俱售也。”[15]如果说,“二元思维”和“对”的概念强调了事物属性的“两分”和审美标准的“中正”,那么奇正之道,更关注“两分”之间的联系和“中正”之外的变化。“奇正”关系构成了“对偶”最为丰富的内涵,并在文学叙事、空间叙事之中被有效使用。明代文人祁彪佳《寓山注》提到,造园“如良将之治兵,奇正并用”[16]。

如园林中的对联,作为一种环境陈设,与空间本身一起承担着叙事的功能,起到解读景观、点明主题、诉说心志的作用,成为空间叙事不可或缺的文本。清华园“水木清华”抱厦两檐柱上,一副对联堪为经典:

上联:槛外山光历春夏秋冬万千变幻都非凡境,

下联:窗中云影任东西南北去来澹荡洵是仙居。

该联上联“春夏秋冬”写时间,下联“东西南北”写空间;上联用“山光”实写山,下联用“云影”虚写水。山与水、时间和空间全部囊括在上下两联一共三十四个字之中,不但形式上工整严谨,而且内容上形成互文。若立于抱厦月台,俯看面前荷塘,遥望北岸山石,顿然领悟对联所言景致之妙义,匾额上“水木清华”四字又以互文的修辞将园林意趣恰然点出,文学叙事和空间叙事互为表里,浑然一体。在视觉体系背后,对偶与修辞里的互文共同作用,延展了作品的语义。上句一半,下句一半,上下句相互影响,共同构建一个完整宏大的格局,上下文互为补充,亦提升了信息表达的丰富性。

3 传统造园中对偶的分析

文艺中对偶的普通应用为我们审视中国传统园林提供了新的视角。传统园林中的对偶亦很普遍,从景点命名、建筑立面、装饰细节、材质选择等直观对偶,到山水营造、主题表达等抽象对偶,在造园的各个层级,对偶的审美范式都一以贯之。

■1.直观对偶

作为文学艺术、生活方式、审美趣味的集合空间,园林中的对偶回应了其他艺术门类中对偶的模式,成为实现空间叙事的主要策略之一。

文震亨《长物志》谈到“置瓶”讲究“忌有环,忌成对”,避免左右对称的呆板布置。瓶花构图亦多为不对称均衡的做法,“若插一枝,须择枝柯奇古,二枝须高下合插”。清人李渔在《闲情偶寄》中对器玩陈设提出自己的看法:“胪列古玩,切忌排偶。此陈说也。予生平耻拾唾余,何必更蹈其撤。”并且阐述了“同中有异”的见解,认为“排偶之中,亦有分别。有似排非排,非偶是偶;又有排偶其名而不排偶其实者,皆当疏明其说,以备讲求。如天生一日,复生一月,似乎排矣,然一曜出不同时,且有极明微明之别,是同中有异,不得竟以排比日之矣”。即在对称中求得对比变化和均衡统一。在排偶的具体操作方面,李渔反对生硬地将要素俱同的器物对称摆列,“左置一物,右无一物以配之,必求一色相俱同者与之相并”。

1.以耦园为例,因以爱情为题,园林从广大格局至精微之处无不表达对偶的巧思。园林空间布局整体呈“一宅两园”格局,中部住宅区基本按照礼制秩序将各个对称空间从南向北渐次形成序列,东西两园分列左右,形成对偶。在空间体量和气质上,东园大而朴略,西园小而精致。东园以黄石假山与受月池形成大的山水格局,山势连绵,气势险峻,城曲草堂、双照楼、听橹楼等建筑分布于四周,呈建筑环绕山水之势,为山水格局的形成留出足够的空间。西园湖石假山体量较小,且化整为零,分布于主厅堂织帘老屋周围,山势低矮且呈环抱建筑之势。黄石叠山,材质坚硬,轮廓犀利;湖石叠山,石材多孔洞,形态玲珑婉转。

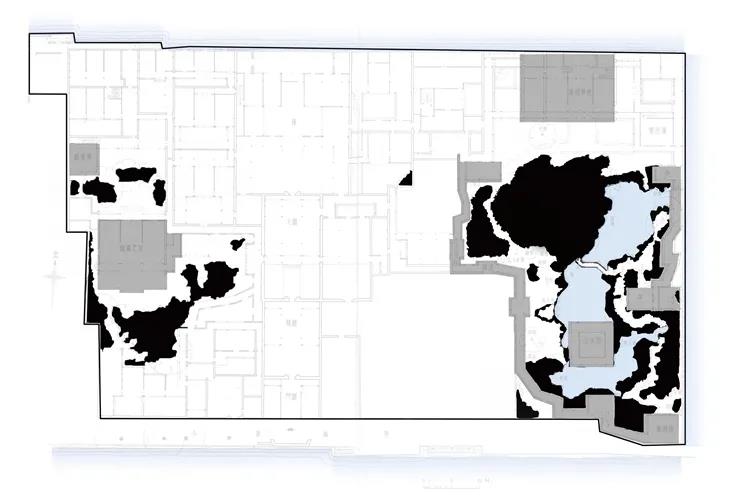

东西两园建筑与山水的“图底关系”完全相反(图2):东园山势较高,水面在群山环抱之下,空间成低洼幽奥之势,山水间作为水榭建于两山夹持之下,且一侧凌于水面之上,顺山而下入水榭,环顾四周,更显清幽静谧;西园假山低矮,对比中衬托出厅堂开阔高大,空间成旷达之势,东西两园以完全相反的旷奥关系形成对偶。(图3)东园水面占据园林近三成面积,水系延接,自成体系;西园未造池塘,而凿井一口,山水关系未有遗漏,设井引水更为精绝。东池西井,两园水势又成对偶。

图2. 耦园东西两园“图底关系”对偶(底图来源:刘敦桢:《苏州古典园林》[M], 北京:中国建筑工业出版社,1979)

图3. 耦园东西两园空间旷奥对偶(图片来源:作者自绘)

东园“城曲草堂”两侧有廊环绕,分别为筠廊、樨廊。筠廊谐音“君廊”,樨廊谐音“妻廊”。筠廊、樨廊串联起东花园的游览路线。这组廊用题名很鲜明地表达了对偶的关系。但除了其文学含义外,园林的空间语言发挥其特殊性,进一步深化了对偶的多重含义。筠廊位于东园的东侧,而樨廊位于东园的西侧,东西相望互成对偶。园林中草木知秋的时间维度更叠加了对偶的含义,东在方位上对照“春”,而西在方位上对照“秋”;筠廊周围遍植竹子,描摹“竹外桃花”之春景,樨廊旁种植木樨花(桂花),寓意“桂花留晚色,帘影淡秋光”的秋景。层层对偶,极大地延展了有限空间想象。

■2.抽象对偶

与侧重植物调度的西方园林不同,中国古典园林的造园素材尤重山、水。所谓“山环水抱”是多数园林的基本骨架,而这两大要素无论在文学含义或空间特质上均相互唱和,并共同书写一个完整的空间意向。

香山见心斋对山水对偶的处理可谓匠心独用。形制规整的围廊将水池与厅堂几乎完全围合,围廊之内的半圆形水池与围廊之外的山势形成东西方向的对偶关系。待游者沿北侧爬山廊登临西部山地进入正凝堂三合院之后,分别从南北两处楼阁俯视园子,南侧围廊之外有叠石成山,而北侧则只可望见园中池水,山水关系在南北方向形成对偶。(图4)

图4. 香山见心斋的山水对偶(图片来源:作者自摄)

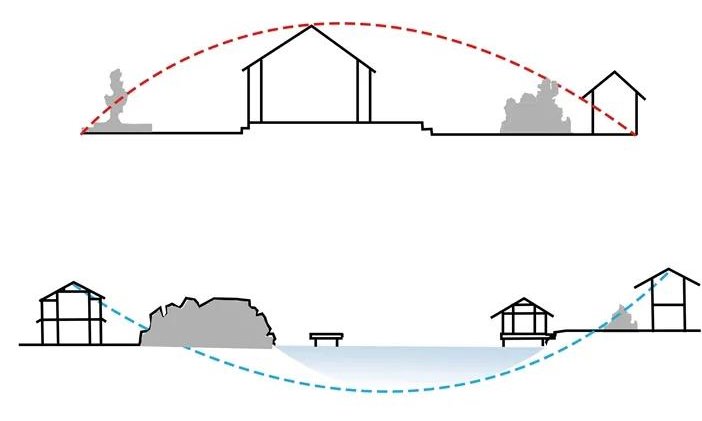

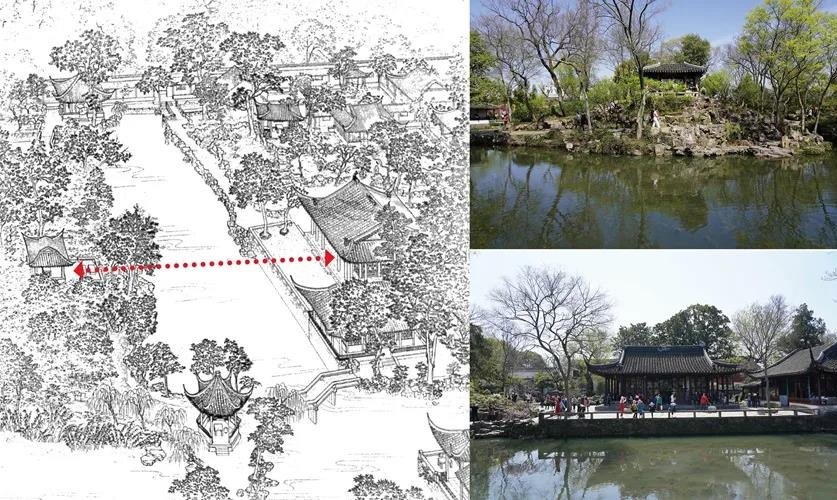

图5. 拙政园远香堂与雪香云蔚亭对偶分析

拙政园远香堂南北两侧空间形成明显的旷奥对偶。北侧以宽阔的平台衔接池岸,视野开阔,南侧以叠石成山与腰门之间形成屏障,幽深曲折,相隔数米之内的空间体验截然不同,旷奥对偶使空间层级更为丰富。远香堂与雪香云蔚亭隔水对望,若论建筑体量,二者不在一个层级,但由于雪香云蔚亭建于山顶,并有向南伸出的平台,最终形成与远香堂相匹配的空间体量,二者的对偶关系体现在俯视和仰视的不同观景方式上。(图5)

对于空间局促的小园,对偶的巧妙使用能够在有限的空间内通过人的观景方式的变化体验到更为丰富多样的景观意向,从而有效地实现“小中见大”的目的。网师园被称为“小园极则”,却能营造出不一样的壶中天地,某种程度上即得益于对偶的运用。网师园接近方形的水池为对偶提供了施展的机会,围绕水池的景观要素容易形成相对的格局。从视觉层面看,濯缨水阁通过调整建筑的朝向,与竹外一支轩沿着“西南—东北”方向形成对景关系;而从环境关系看,水池南岸濯缨水阁与黄石假山“云冈”构成“建筑+景观”,水池北岸看松读画轩前松树与竹外一支轩构成“景观+建筑”,两组内容恰好构成对偶(图6);对游者而言,北岸松下仰望南岸远山的意境和南岸登山俯瞰北岸松林的意境亦形成对偶。东西向分析,水池西岸月到风来亭与东岸叠石也形成对偶,前者提供俯视的机会,望得水中月影,享受近水凉风,皆为自然之景;后者借由临水石矶提供略微仰视的条件,视线之内亭榭与曲廊构成人工之景。(图7)

图6. 网师园南北方向空间对偶(底图来源:刘敦桢:《苏州古典园林》[M],北京:中国建筑工业出版社,1979 ;作者自绘分析图、自摄照片)。

图7. 网师园东西方向空间对偶(底图来源:刘敦桢:《苏州古典园林》[M],北京:中国建筑工业出版社,1979 ;作者自绘分析图、自摄照片)。

需要强调的是,为实现叙事的效率,园林中的对偶一方面对相对之物做了属性的限定,即二者属于同一个空间系统之中;另一方面,在主题的阐释上更强调相对之物所阐述意义的差异性和对比性。对照《文心雕龙》中关于对偶的分类,园林中的对偶多属“事对”和“反对”。对空间叙事而言,“事对”胜于“言对”,“反对”优于“正对”,从而使园林审美“奇正之道”多于“中正之美”,最终创造气韵生动的空间意境。

■3.妙用对偶,解决矛盾

空间中复杂关系的解决之道,在取舍之间,往往尤能体现园主人的审美趣味和价值判断。岭南园林余荫山房巧妙地运用对偶手法,在不利的空间条件下呈现了一个细腻完整的空间图景。

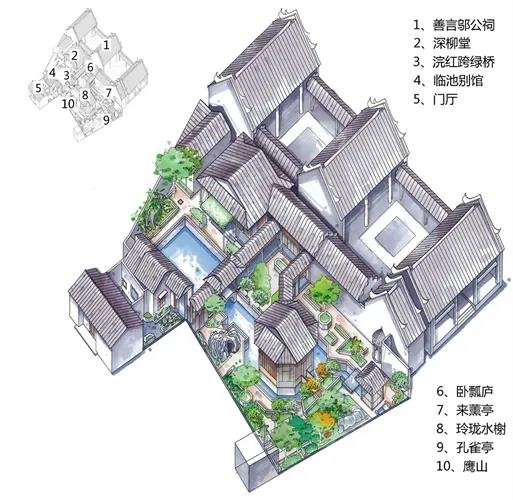

主厅堂深柳堂外有一方池水,规矩严整,但池对岸建筑临池别馆却为一处不规则的小建筑,平面倾斜错动,面阔较窄并临小路,与池岸对面周正的深柳堂不可同日而语。如弃之不顾,方池南北一轻一重,一杂一整,难以呼应对照。造园者并未独去彰显深柳堂,而着力于此小而不方的临池别馆,力图使其可与深柳堂相较。首先,拓其北立面面宽,将小径宽度纳入其中,形成立面中的一间,使其立面面阔与水池相同,并与深柳堂轴线相同。

东侧小径尽端留门可出入,西侧的圆形窗和东侧方形门洞形成了对偶,使原本对称的建筑立面呈现一圆一方的形态差异。同时,圆形窗顶部的“印月”和方形门顶部的“吞虹”以文学的对偶介入空间主题的表达,“印月”暗示了透过圆窗可观池塘月影,“吞虹”则呼应了立于门内可望对面虹桥,界面形态的对偶、匾额文字的对偶与真实观景体验的对偶在此相互印证。(图8—9)作为园林主厅堂的深柳堂,建筑外立面整体呈对称形态,中正堂皇,但室内空间界面采用了对偶做法,西侧由立柱和花罩形成界面,东侧为木板隔断嵌装书法字画,中间开设门洞,一虚一实的对偶让原本成对称格局的室内空间产生了丰富的空间变化。此外,从建筑之间的关系看,深柳堂与临池别馆二者隔水池南北对望,园林主厅堂和书房之间亦构成对偶。对偶在这里作为处理复杂空间的手法亦成为空间选择过程中的优解。

图8. 余荫山房临池别管建筑立面的对偶(作者拍摄、自绘)

图9. 余荫山房鸟瞰图(图片来源:张贤波、陶郅:《余荫山房建筑语言的特点与逻辑》[J],《南方建筑》,2018 年第6期)

从临池别馆的处理过程可见,即便处于衬托位置,亦对正题有所助益,下文亦对上文照顾,对偶双方相互成就,这与众星捧月的空间格局尤为不同。

■4.意境对偶

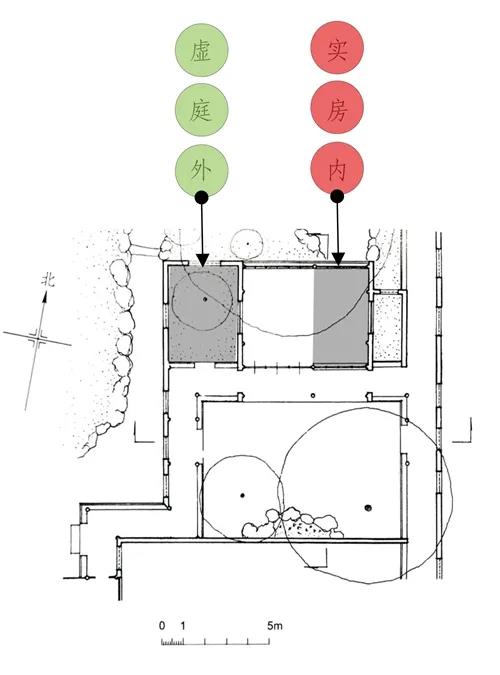

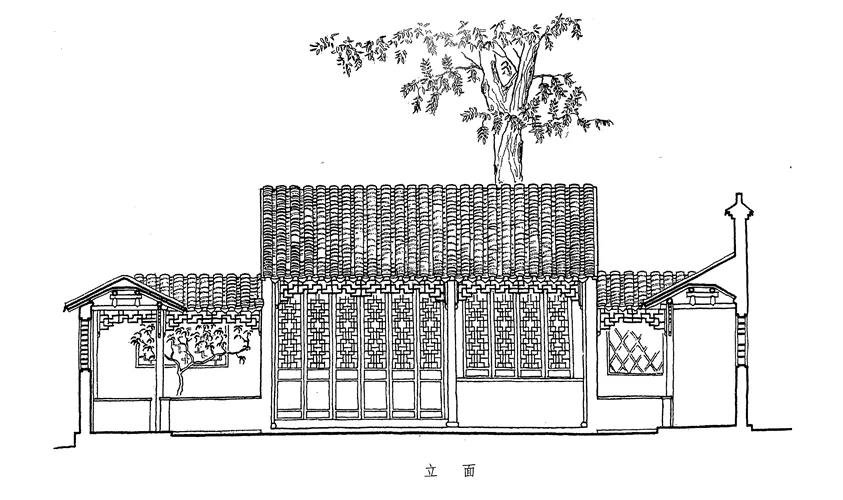

拙政园海棠春坞是一处幽静雅致的书房小院落,两开间的书房建筑面朝庭院,两侧连有天井,与中国传统建筑的奇数开间不相符合,即使两间建筑,也应开间均分。但海棠春坞两间房左宽右窄,同时建筑在院落中亦不居中,如此空间格局似乎不合常理。但细究园林平面,可见左侧开间偏大,类似三间中的明间;而右侧开间较小,设窗,似次间。结合建筑在院落中的位置,二间小屋并未直接与围墙或连廊相连,而在建筑左侧专设一处方正小院。此处小院与二间建筑关系齐整,平面上形成三间格局。这样的布局关系中,海棠春坞可以理解为三间房去掉一个次间,西侧次间成为一个院子,此处“有—无”“实—虚”形成了更为抽象的对偶关系,对居者而言,指向的是一种内与外相互转换的空间体验。这种以庭院去对偶屋房的形式是对偶的巧思,也是空间语义上的极致表述。(图10—12))

图10. 海棠春坞平面对偶分析(底图来源:刘敦桢:《苏州古典园林》[M], 北京:中国建筑工业出版社,1979)

图11. 海棠春坞南立面(图片来源:刘敦桢:《苏州古典园林》[M], 北京:中国建筑工业出版社,1979)

图12. 海棠春坞实景(图片来源:刘敦桢:《苏州古典园林》[M], 北京:中国建筑工业出版社,1979)

这种空间表达的丰富性建立在“对偶”的机制和规则里,使得变化在有序的框架内,且合乎空间的逻辑。园林中空间的对偶表面上看是形态之间的对偶,实际上形态对偶的背后揭示的是对人的游园行为和体验的关照。空间的对偶让人在园中获得更为整体而全面的景观感受,同时由于相对之景的差异产生了景观动力,为游者提供了不同的观景机会和更为丰富的感观体验。

4 结语

古人以“旷如、奥如”语言来定义造园的空间变化。与两方理论体系的差异在于,“旷奥说”更重游者的整体,而非具体技术指标。以此反观“对景”与“对偶”之异,可以更清晰地看到两体系之别。对偶在园林空间中的运用为园林赋予强烈的文学性,其所带来的含义超出了视觉和空间本身,极大地拓展了园林审美的边界。其作为理解中国传统造园的一把钥匙,既揭示了一种传统造园的审美范式,也提供了一套空间设计的策略和方法。对偶自身的多层次的语义内容和上下文之间的复杂关系极大地提升了园林的丰富性和系统性。这种具有普遍认同感的手法建立了一种连接,将园林空间艺术与传统文学和绘画杂糅在一起,为园林审美提供了新标准,并与文人建立起更为密切的联系。与此同时,对偶在空间中的运用,同样为这种修辞本身的发展扩展了新的空间和可能性。

注释:

[1] 鲁安东:《迷失翻译间——现代话语中的中国园林》[M],马克·卡森斯:《建筑研究01:词语、建筑物、图》,陈薇译,北京:中国建筑工业出版社,2011,第47—80页。

[2] 彭一刚:《中国古典园林分析》[M],北京:中国建筑工业出版社,1986,第3页。

[3] 童明:《眼前有景——江南园林的视景营造》[J],《时代建筑》,2016年第5期,第56页。

[4] 刘敦桢:《苏州古典园林》[M],北京:中国建筑工业出版社,1979,第13页。

[5] 傅佩韩:《中国古典文学的对偶艺术》[M],北京:光明日报出版社,1986,第1页。

[6] 周振甫:《文心雕龙今译》[M],北京:中华书局出版社,1981,第315—316页。

[7] [清]笪重光:《画筌》[M],成都:四川人民文学出版社,1982,第6页。

[8] 房弘毅:《李淳大字结构八十四法》[M],北京:中国书店出版社,2005,第76页。

[9] 孙成武:《阴阳对偶范畴在书法美学中的表现》[J],《文艺争鸣》,2010年第9期,第36—40页。

[10] 陈戍国点校:《周礼·仪礼·礼记》[M],长沙:岳麓书社,1989,第129页。

[11] [清]车万育《声律启蒙》[M],昆明:云南人民出版社,2017。

[12] 宋元人:《四书五经·周易本义》[M],北京:北京市中国书店,1984,第62页。

[13] 郭庆藩:《庄子集释》[M],王孝鱼点校,北京:中华书局,2012,第505页。

[14] 方晓风:《奇正之道》[M],《建筑风语》,北京:水利水电出版社,2007,第94页。

[15] 同[6],第277页。

[16] 陈植:《中国历代名园记选注》[M],合肥:安徽科学技术出版社,2000,第260页。

本文发表在《装饰》2021年第2期“理解园林”,原题目为《对偶与造园》。

作者:方晓风

米兰网页版登录入口,米兰(中国)

副院长、教授